こんにちは。吉田俊太郎です。

本ブログでは対象者の方に触れた時、自分の手から感じ取れる情報量を増やせるよう、触診リテラシーを高めることを目標に、普段の評価や治療に役立ててもらえましたら嬉しいです。

触診の方法に関する内容は、画像や文字では、伝えられる限界があるため、”触診方法”と”触診を用いた評価や治療”に関する内容は、YouTubeにて発信したいと思います。

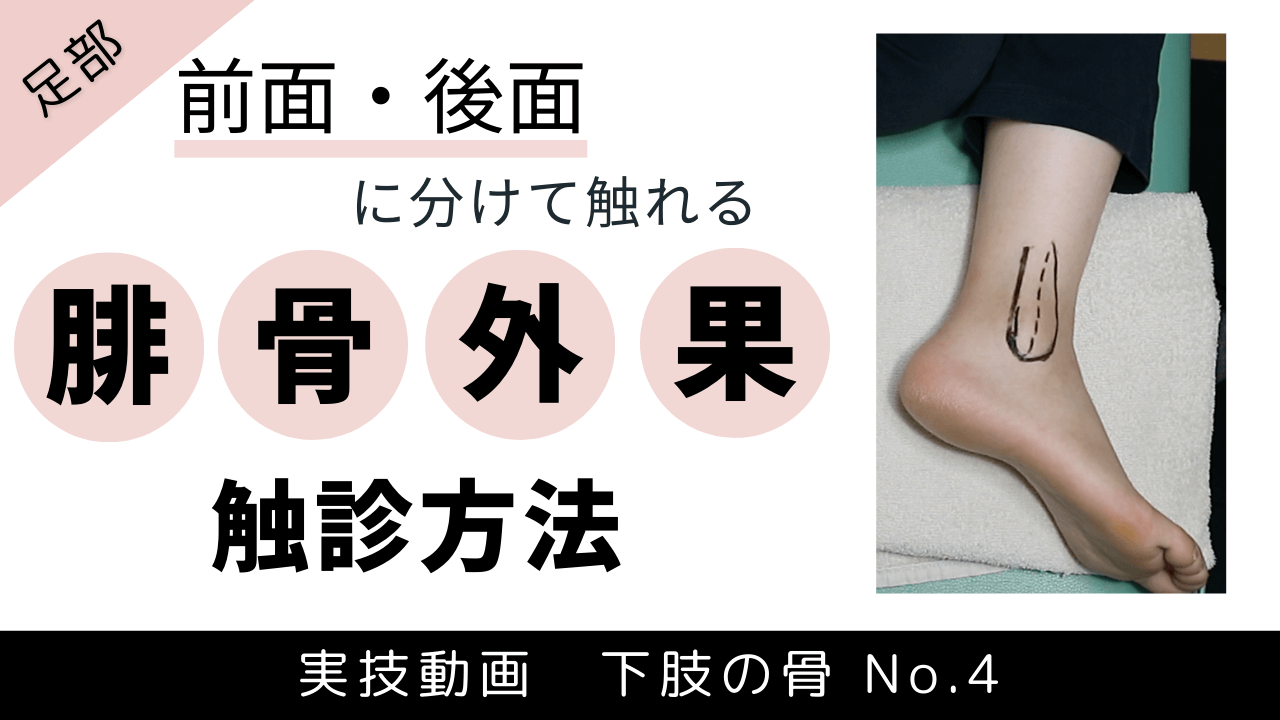

今回取り上げた部位は腓骨の遠位端で隆起している”腓骨外果”です。

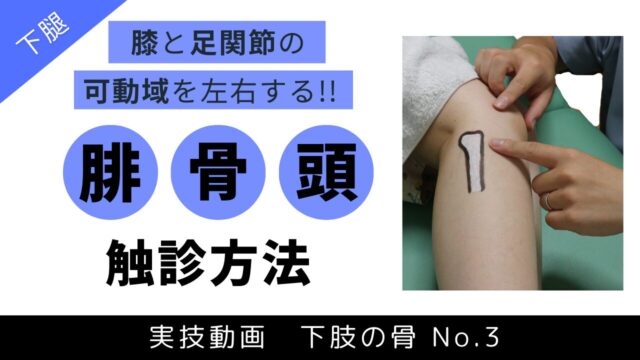

前回は腓骨の近位端で隆起している腓骨頭の触察方法と臨床応用も発信していますので合わせてご覧ください。

今回の動画内では、以下の内容を取り上げています。

目次

腓骨外果の触察が役立つ臨床場面

腓骨外果も臨床の中で触察する機会が多い場所です。

以下、臨床内で触れる代表的な例です。

1.下肢の長さの測定(転子果長)

2.膝関節の屈曲・伸展の関節可動域測定の指標

3.足関節の底屈・背屈の関節可動域測定の指標

4.FPI-6の一部の評価時

5.足関節の底屈・背屈の可動域訓練

本動画の後半では、腓骨の外果を触察することによって可能となる足関節の底屈・背屈の可動域訓練の方法についても発信していますので、最後までご覧いただけるとうれしいです。

腓骨外果の形態解剖学

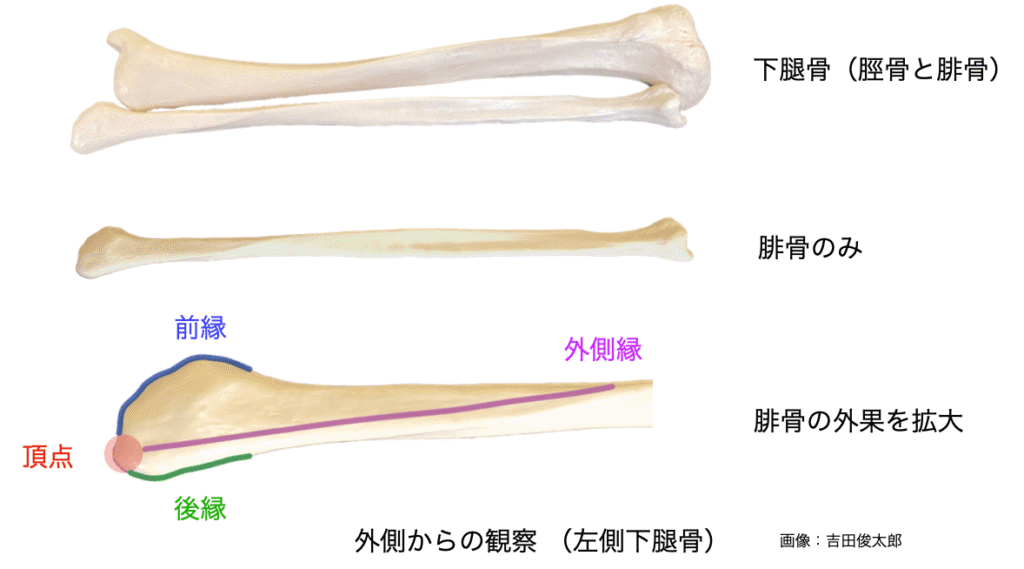

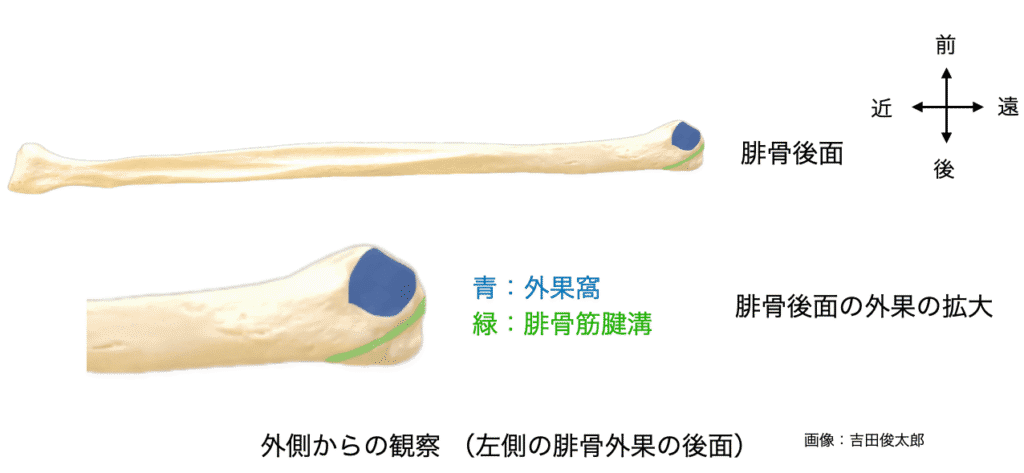

腓骨外果の最下端を腓骨外果の頂点とします。次に腓骨外果の前を前縁、後を後縁とします。最後に本動画のポイントなる腓骨の外側縁です(図1)。

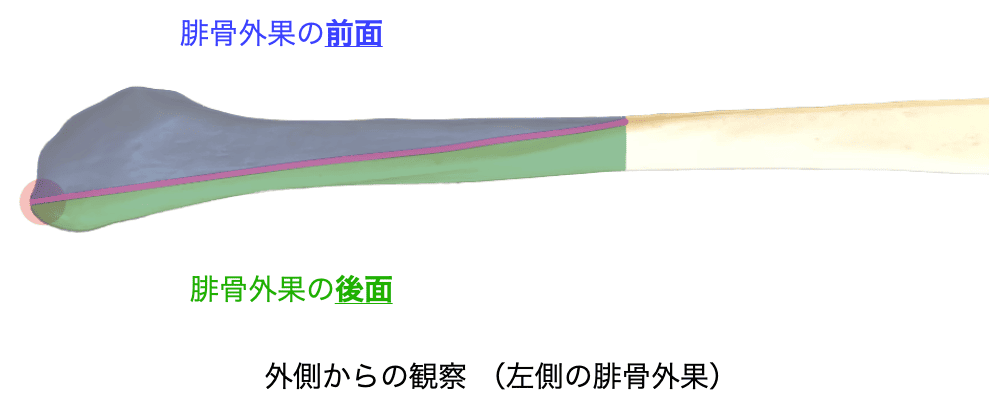

3つの縁を定義することで2つの面が構成されます(図2)。

腓骨外果の前面は三角形

外側縁が近位前方にカーブしていることで前面は三角形の領域となります。

この腓骨外果の前面は触察しやすい領域です。なぜ触察しやすいかというと、その上には腓骨筋が覆っていなく表面上で外果を触察できるためです。

それが理由で触察のセミナーを実施していると、腓骨外果の前面のみの三角形の形状をした部分のみ触察し腓骨外果としてしまうことが多いので注意しながら触れてみてください。

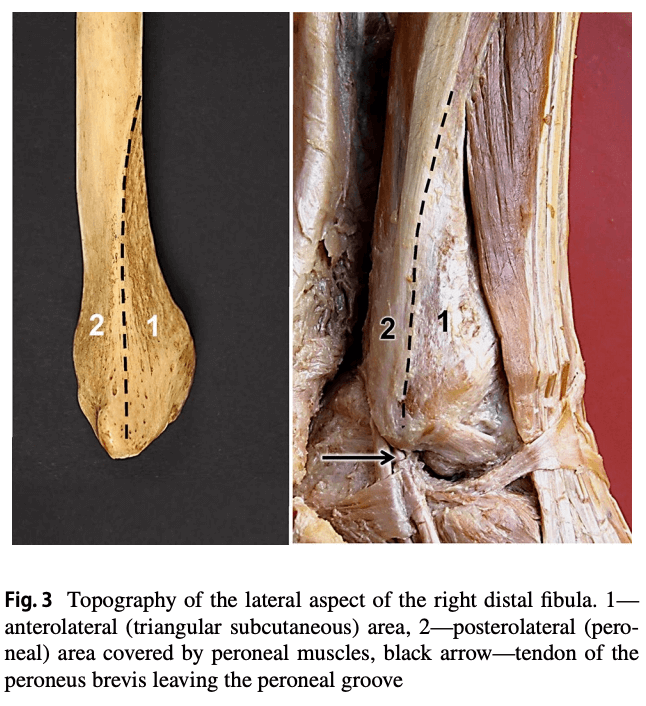

下記の画像は参考論文から引用しています1)。ここからも外果の前面(図2の青色で提示された領域)は腓骨筋が重なっておらず骨のみであることが確認できます(図3)。

腓骨外果の後面は四変形

腓骨の外側縁と後縁からなる後面は四変形として確認ができ、後面には腓骨筋が上に載っている領域でもあります(図2,3)。よって後面の一部には腓骨筋腱がおさまる縦の細い凹みである”腓骨筋腱溝”も触察できます(図4)。

さらに後縁には後距腓靭帯や横脛腓靭帯が付着する”外果窩”と言われる凹みも触察できます(図4)。

外果の後面を触察できることで、腓骨筋や後縁に付着する靭帯の圧痛所見を評価するときに役立ちます。

触診の手順

- 外果の頂点(最下端)を触察

- 外果の外側縁を触察(斜め前方に走行する隆起)

- 外果の前縁を触察(②と③にて外果の前面が完成)

- 外果の後縁を触察(②と④にて外果の後面が完成)

- 後面で腓骨筋腱溝を触察

- 後面で外果窩を触察

外果触察の臨床応用

足関節底屈の可動域訓練

対象者のポジションは腹臥位とします。まず対象者の腓骨外果を確認し、腓骨外果の後縁に手掌面をあて、腓骨外果を下方かつ前方に誘導します。

そうすると実際にやってみていただくと一番わかるのですが勝手に対象者の足関節は底屈することが体験できます。

訓練を継続することで足関節の底屈可動域の改善してきたら、足関節の下に設置している枕の位置を変更し、実施開始の底屈角度も調整しながら実施してみてください。より効率的に底屈の可動域訓練を実施することができます。

足関節の底屈可動域に制限がある方にぜひご活用ください。

足関節背屈の可動域訓練

対象者のポジションは背臥位とします。まず対象者の腓骨外果を確認し、腓骨外果の前縁に手掌面をあて、腓骨外果を上方かつ後方に誘導します。

底屈同様、背屈も実際にやってみていただくと一番わかるのですが勝手に対象者の足関節は背屈することが体験できます。

足関節の背屈可動域に制限がある方にぜひご活用ください。

外果の触診を用いた足関節の底屈・背屈の関節可動域訓練における臨床応用の場面についてはYouTubeでぜひご確認ください

参考文献

1.Fojtík P, Kašper Š, Bartoníček J, Tuček M, Naňka O. Lateral malleolar crest and its clinical importance. Surg Radiol Anat. 2023 Mar;45(3):255-262. doi: 10.1007/s00276-023-03080-4. Epub 2023 Jan 18. PMID: 36653594.

ご案内

公式LINEへのご案内

公式LINEをやっています。

触診や解剖学的な情報に興味・関心のある方はぜひお友達登録をよろしくお願いします。

公式ラインのURL:https://line.me/R/ti/p/@961anvre?oat_content=url

セミナー情報

お陰様で100回以上のセミナーを担当させていただいております。

対面による実技セミナーの他にオンラインによる講義形式のセミナーも実施しておりますので、ご興味がありましたら下記をご覧ください。